ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

УДК 025:65.011.56

Ф. С. Воройский, К. А. Колосов

ГПНТБ России

Основные технологические принципы разработки

электронных библиотек гуманитарных вузов России

Актуальность темы этой статьи определяется обстоятельствами, которые, как мы считаем, являются достаточно общими для большинства гуманитарных вузов России, а в определенной части – и технических вузов. К этим обстоятельствам относятся:

Остановимся на нашем видении основных концептуальных вопросов проектирования ВЭБ.

Общие цели и задачи создания ВЭБ

Основная цель создания ВЭБ – информационное обеспечение высокого качества учебного процесса, научной, инновационной и управленческой деятельности вуза электронными и телекоммуникационными средствами доступа и отображения собственных ресурсов и заимствованных в Интернете.

Дополнительные цели:

Для достижения названных целей программно-технический комплекс ВЭБ должен обеспечить решение следующих задач:

1. Возможность отображения своими средствами в аудиториях, научных лабораториях, специально выделенных рабочих местах на кафедрах и в залах: всех видов образовательной, научной и учебно-методической литературы по профилю вуза, картографической документации, словарей и справочников, газет и журналов, учебных и художественных фильмов, видео- и ТВ-программ, музыкальных произведений.

2. Поддержку своими средствами подготовки и предоставление в доступ внешним пользователям через веб-сайт вуза полнотекстовых документов, мультимедийных ресурсов.

3. Обеспечение доступа профессорско-преподавательскому составу и студентам вуза к образовательным и информационным сайтам Интернета, содержащим профильные для вуза информационные ресурсы.

4. Проведение дистанционного обучения и телеконференций (как внутривузовских, так и с внешними пользователями).

5. Обеспечение ведения, наполнения, развития контента ВЭБ (включая ее медиатеку и специализированные ТВ-программы) и архива наиболее представительных ресурсов – как актуальных в текущее время, так и снятых с сайта ВЭБ.

Вопросы о составе и распределении программно-технических средств, обеспечивающих реализацию перечисленных задач, должны решаться в процессе технического проектирования ВЭБ с учетом этапов его реализации. Защита программно-технологического комплекса ВЭБ, его информационных ресурсов и сервисов, а также круглосуточный доступ к контенту должны обеспечиваться общесистемными средствами ВЦ вуза.

Основные принципы проектирования ВЭБ

ВЭБ являются достаточно сложными объектами автоматизации информационных процессов, поэтому на их проектирование, реализацию и развитие полностью распространяются требования ГОСТ 34.601–90 [1], определяющего стадии и этапы проектирования, а также их содержание. В то же время этот стандарт (в зависимости от характера объекта автоматизации и состояния исходной базы) разрешает объединять отдельные стадии (например эскизного и технического проектирования). Обязательной стадией проектирования ВЭБ является проведение предпроектного обследования вуза, его локальной сети и используемых программно-технических средств.

К числу сведений, необходимых для проектирования ВЭБ, относятся:

1. Краткая характеристика имеющихся программно-аппаратных средств вуза, содержащая следующие элементы:

2. Краткая характеристика существующей медиатеки вуза, содержащая следующее:

3. Исходные предложения (требования) по архитектуре программно-аппаратного комплекса ВЭБ; варианты: централизованная (сервер – залы коллективного доступа); полностью распределенная (сервер – рабочие места на кафедрах и в учебных классах); смешанная.

Для всех вариантов необходимо указать количество рабочих мест (с учетом возможности их реализации по этапам в ближайшие годы), оборудованных средствами, обеспечивающими возможность работы с медиаданными.

4. Исходные требования к качеству отображаемой информации.

Программно-аппаратный комплекс должен обеспечивать разрешающую способность передаваемого изображения. Возможныеварианты: обычные картографические изображения; изображения, полученные в результате аэрокосмической съемки с высоким разрешением; мультимедийные и ТВ-программы – низкого, среднего или высокого качества.

Проведение предпроектного обследования предполагает:

разработку организационной и методической документации проведения обследования,

сбор данных обследования,

обобщение и анализ полученных данных,

написание итогового отчета о результатах обследования.

Организационной документацией является приказ ректора вуза о проведении предпроектного обследования, содержащий распоряжение о проведении обследования; сроки проведения; перечень лиц, отвечающих за разработку методики (желательно – первый проректор); проведение обследования как во всем вузе, так и в его основных подразделениях (желательно – на уровне деканов и заведующих кафедрами), а также подготовку итогового документа; вид итогового документа, порядок его обсуждения и представления к утверждению.

Выполнение сбора данных обследования по единой для вуза методике производится ведущими сотрудниками подразделений под руководством их заведующих. Считается целесообразным выполнять эту работу в максимально сжатые сроки (в пределах 1–2 недель).

Результаты анализа, оформленные в виде научно-технического отчета, могут содержать:

Учитывая, что выполнение работ на этом этапе не требует значительных финансовых затрат, полный цикл выполнения обследования может составлять от одного до трех месяцев*.

По нашему мнению, ВЭБ должна рассматриваться как подсистема вузовской АБИС. (Обоснование этого утверждения дано в работах [2–4].) Это означает, что реализация ВЭБ как части программно-технологической базы АБИС ставит новые задачи, связанные с их проектированием, в том числе:

разработку и реализацию в вузах подсистем «Электронная библиотека», оборудованных программно-аппаратными и технологическими комплексами, соответствующими решаемым в них задачам;

внесение в работу вузовских библиотек существенных организационных и технологических изменений.

Они связаны с необходимостью:

(Предложения по организационно-технологическому построению электронных библиотек как подсистем АБИС, которые могут быть использованы при проектировании ВЭБ, изложены в работах [2, 5].)

5. Проектирование и реализация ВЭБ должны производиться поэтапно. Это определяется как требованиями ГОСТ 34.601–90, так и учетом реальных возможностей вузовских библиотек по полномасштабному внедрению электронных библиотек, отвечающих поставленным перед ними целям и задачам. Содержание этапов разработки и внедрения ВЭБ, а также сроки их выполнения определяются исходя из сложности и стоимости работ и наличия ресурсов в вузах на их выполнение.

В качестве вариантов операционной системы (ОС) для ВЭБ до 2010 г. можно рекомендовать:

Для оборудования ПК центров коллективного доступа – из существующих в настоящее время ОС – требованиям обеспечения работы ВЭБ отвечает версия ОС WindowsXPMediaCenterEdition, выпущенная в 2002 г. В интерфейсе пользователя представлены функции записи на DVD и CD. Установка MCE 2005 производится «поверх» WindowsXPHomeEdition.

6. В качестве прикладного ПО веб-сервера для ВЭБ предлагается использовать ПО отечественных производителей, которое обеспечивает:

Необходимость учета перечисленных условий важна, поскольку они обеспечивают взаимодействие пользователей ВЭБ и библиотечного ресурса в Интернете, а также определяют не только качество АБИС, но и систему обслуживания вузовской библиотеки в целом. Известно, что число удаленных (виртуальных) пользователей, ежедневно посещающих сервер библиотеки, все чаще превышает число ее физических посетителей. Сказанное объясняет все возрастающий спрос администрации библиотек разной ведомственной принадлежности на внедрение подобных систем. Такие системы уже широко распространены в библиотечной практике и продолжают внедряться в библиотечные технологии не только многих российских библиотек, но и библиотек других стран.

7. Состав аппаратных средств ВЭБ, их количество и технические характеристики определяются на стадии технического проектирования на основании результатов предпроектного обследования вуза, объемов и видов информационных ресурсов (и предполагаемого их роста в ближайшие 3–5 лет). Приобретение и установку этих средств целесообразно разбить на этапы, сроки и содержание которых определяются перспективами развития ВЭБ и финансовыми возможностями вуза.

Пример концептуального

проектирования

программно-аппаратного комплекса ВЭБ

В 2006–2007 гг. сотрудники ГПНТБ России, являющиеся ведущими преподавателями кафедры новых информационных технологий и электронных библиотек МГУКИ, выполнили работы по созданию концептуальной модели электронной библиотеки МГУКИ. Цель ее создания – отработка программно-технической базы, информационной структуры, дизайна, а также начальная загрузка контента ЭБ на основе имеющихся в библиотеке текстовых документов кафедр университета.

Предварительный вариант общей функциональной блок-схемы алгоритма работы модели ЭБ МГУКИ, создаваемой на основе ПО Web-ГПНТБ России при обслуживании пользователей, приведен на рис. 1. Предварительный вариант общей функциональной блок-схемы ЭБ МГУКИ, создаваемой на основе комплекса программных средств Системы автоматизации библиотек ИРБИС, представлен на рис. 2.

Рис.1. Блок-схема алгоритма

работы модели ЭБ МГУКИ, создаваемой на основе

ПО Web-ГПНТБ России при обслуживании пользователей.

Краткая характеристика программно-аппаратного комплекса опытной модели ЭБ МГУКИ

ПО Web-ГПНТБ России полностью соответствует условиям, указанным ранее. Предусмотрено также, чтобы все функции и возможности ПО могли управляться администратором системы, включая настройку поисковых форм, добавление и удаление поисковых полей, настройку их атрибутов, включение рубрикаторов и статических словарей. При этом особое внимание уделялось дополнительным сервисным функциям, направленным на улучшение обслуживания пользователей и интегрирование внутрибиблиотечных и межбиблиотечных технологий посредством библиотечного информационного комплекса. Последнее особенно важно для приближения к современным ИТ удаленного обслуживания читателей и пользователей электронных библиотек.

ПО Web-ГПНТБ России обеспечивает четыре базовых режима доступа, которые могут комбинироваться и переопределяться для каждого конкретного коллективного или индивидуального пользователя:

1. Свободный доступ предназначен для общедоступного предоставления базовых ЭК и БД. Он является основным режимом работы ПО (более 80% обращений приходится именно на свободный доступ и не требует регистрации пользователей).

3. Авторизированный доступ с возможностью заказа предназначен для реализации функций МБА, ЭДД и организации работы с потоком документов в многофилиальных системах. Требует регистрации и авторизации пользователей. Кроме базовых функций в этом режиме доступны модули оформления заказа для доставки на различные кафедры библиотеки и/или филиальной сети с возможностью определения условий и времени получения первоисточников, подготовки обычной копии (доставка почтой или факсом) и электронной копии части документа с последующей доставкой заказчику по электронной почте или FTP.

4. Авторизированный доступ с возможностью заказа в технологические БД АРМ «Книговыдача» ИРБИС аналогичен предыдущему режиму, однако все заказы и их обработка осуществляются соответствующим АРМом ИРБИС, что позволяет достичь обшей технологии обработки как для локальных, так и для удаленных пользователей. Наиболее актуален для библиотек, имеющих внутреннюю организацию доступа читателей по технологии Интранета. Кроме того, позволяет более простым способом организовать обслуживание по МБА и ЭДД в библиотеках, имеющих централизованный каталог.

Рис. 2. Предварительный вариант общей функциональной блок-схемы ЭБ МГУКИ, создаваемой на основе комплекса программных средств Системы автоматизации библиотек ИРБИС

Другая важная особенность ПО Web-ГПНТБ России – встроенная поддержка включения в ЭК и БД ссылок на полные тексты документов. При этом реализована свободная технология формирования ссылок в виде URL, что позволяет использовать ПО Web-ГПНТБ России не только для формирования собственной коллекции полных текстов, но и для каталогизации и включения в БД ресурсов Интернета, что крайне важно (как подчеркнуто ранее) в современных условиях. Более того, с учетом непрерывного увеличения удельного веса электронных коллекций у ведущих поставщиков периодики данное свойство становится критически важным и с экономической точки зрения. Например, стоимость подписки на электронные коллекции Эльзевир, одного из ведущих научных издательств мира, может быть в несколько раз (а в некоторых случаях и в десятки раз!) ниже стоимости аналогичной печатной коллекции. При этом необходимо помнить о том, что доступ к электронным версиям полностью снимает проблему определения оптимальной экземплярности: все читатели библиотеки имеют возможность одновременно обратиться к одному и тому же экземпляру журнала или другого издания. Но это отдельная тема – тема коренного изменения фундаментальных основ работы библиотеки на базе информационных технологий.

Таким образом, ПО Web-ГПНТБ России может использоваться в качестве базовой технологии при создании виртуальных и электронных библиотек. Процесс формирования ссылок достаточно прост и полностью интегрирован с технологией каталогизационного описания ИРБИС: при форматировании записи автоматически генерируется стандартная ссылка и в описании появляется прямая ссылка на полный текст документа.

ПО для доступа к распределенным Интернет-ресурсам по протоколу Z39.50 составляет разработанный ГПНТБ России программный модуль обеспечения работы по протоколу Z32/Z64 (предназначен для эксплуатации в качестве базового сервера и шлюза Z39.50 – ISO23950) распределенной информационной системы общего назначения на платформе Windows NT. Он обеспечивает решение задач параллельного поиска информации в распределенных БД, как библиографических, так и полнотекстовых. В основе его построения использована клиент-серверная архитектура, базирующаяся на стандартах и принципах открытых систем. Это позволяет использовать клиентскую и серверную части как совместно – для построения полнофункциональной поисковой системы, так и раздельно – для взаимодействия с другими системами по протоколу Z32/Z64.

Модуль обеспечивает доступ к базам данных ИРБИС32 и ИРБИС64 и служит для построения виртуальных распределенных Интернет-каталогов, позволяющих публиковать в Интернете и Интранете собственные ресурсы, а также осуществлять через Интернет поиск данных в каталогах других систем с возможностью их импорта в собственные БД (ИРБИС и ИРБИС64). Z32/Z64 является частью программно-технологического комплекса системы автоматизации библиотек ИРБИС.

В состав программного модуля Z32/Z64 входят:

базовыйсервер Z-ИРБИС (Windows NT 4.0 sp6, Windows 2000, Intel);

сервер Z39.50 для поддержки полнотекстового поиска (WindowsServer, 512 Мбайт);

шлюз HTTP-Z39.50 (IIS 4.0, Windows XP, Windows 2000, Intel);

графическое рабочее место клиента информационной системы (Win32, Windows 95/98/NT/2000).

Принципы построения и функциональные возможности базового сервера Z-ИРБИС:

Принципы построения и функциональные возможности сервера Z39.50 для поддержки полнотекстового поиска по произвольному набору документов:

Принципы построения и функциональные возможности шлюза HTTP-Z39.50:

В разработанном программном пакете Z32/Z64 реализованы два способа поиска информации по полному тексту документов, основанных 1) на загрузке полнотекстовых документов в БД ИРБИС64 с последующим обращением к этой БД через сервер Z64 и выводом результатов через шлюз HTTP-Z39.50; 2) на индексации массива документов в формате HTML, находящихся на сервере, с последующим доступом к ним через сервер Z39.50 и выводом результатов через шлюз HTTP-Z39.50.

Для обоих вариантов вывод результатов полнотекстового поиска осуществляется через шлюз HTTP-Z39.50, который обеспечивает динамическое форматирование отображаемого полнотекстового документа, выделяя другим цветом найденные поисковые слова в теле документа. В зависимости от целей использования и полноты имеющегося библиографического описания возможно использование первого или второго способа создания полнотекстовых БД. При наличии библиографических описаний индексируемых документов целесообразнее размещать их в БД ИРБИС64, что позволит пользователю выводить как описание документов, так и их полные тексты.

При отсутствии внешних библиографических описаний документов, а также при наличии в HTML-документах полей метаданных, содержащих сведения Dublin Core, возможно использование второго способа, предусматривающего индексацию произвольного набора документов.

Реализация опытной модели ЭБ МГУКИ

Проектирование сайта модели ЭБ МГУКИ

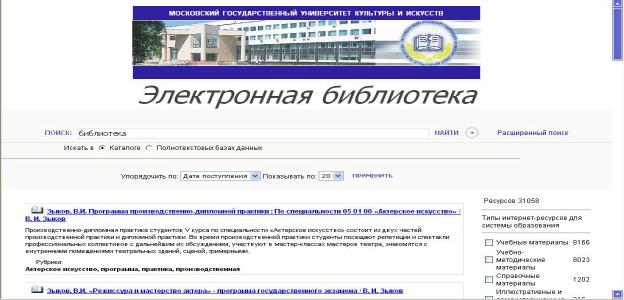

На рис. 3 представлен фрагмент начальной страницы поискового интерфейса ЭБ МГУКИ. Пользователю предоставляется возможность двух вариантов поиска: простого и расширенного. По умолчанию задействуется простой поиск, при котором пользователь вводит искомое слово или фразу. Этот вариант по форме использования приближен интерфейсам наиболее распространенных поисковых Интернет-порталов (например Google, Yandex), что позволяет пользователю не тратить время на освоение особенностей интерфейса.

При обработке введенного запроса шлюзом HTTP-Z39.50, разработанным при участии одного из авторов этой статьи [9], он преобразуется в форму, использующую набор атрибутов bib1 протокола Z39.50, следующего вида:

@or @attr 1=1035 @attr 5=1 <поисковое выражение> @attr 1=4 @attr 5=1 <поисковое выражение>.

Рис. 3. Фрагмент начальной страницы поискового интерфейса ЭБ МГУКИ.

В данном случае используется дизъюнкция с применением двух атрибутов первой группы набора bib1: 1035 (поиск по любому полю) и 4 (поиск по заглавию) и установлено усечение окончаний (значение 1 для атрибутов пятой группы набора bib1). Использование комбинации двух вариантов поисковых атрибутов позволяет искать записи в библиографических БД на сервере Z39.50 даже в случае наличия не полностью сформированного словаря для атрибута 1035 (поиск по любому полю). Это связано с тем, что в базовой версии системы ИРБИС для поиска по любому полю может использоваться индекс, соответствующий поиску по ключевому слову. В этом случае поиск по отдельно введенному слову будет осуществляться корректно, но для поиска по введенной фразе, когда требуется найти рядом стоящие слова, следует использовать поиск по заглавию.

Интерфейс расширенного поиска предлагает пользователю заполнить хотя бы одно из дополнительных полей: «Название», «Автор/Создатель», «Ключевые слова», «Год издания». В этом случае поиск на сервере Z39.50 осуществляется с использованием дизъюнкции соответствующих атрибутов первой группы набора bib1 протокола Z39.50. Кроме того, пользователю предлагается указать, в каких базах данных будет производиться поиск: в каталоге библиографических описаний ресурсов или в полнотекстовой БД.

В разрабатываемой в настоящее время новой версии WEB-ИРБИС планируется одновременный поиск по обоим типам БД за счет использования провайдера к полнотекстовым БД для сервера Z39.50 (сервер Z64).

В нижней части начальной страницы поискового интерфейса вводится список библиографических описаний наиболее спрашиваемых электронных ресурсов, а также сводная таблица количества ресурсов по типам материалов: учебные, справочные, нормативные документы и др. Пользователь может перейти к просмотру ресурсов, отобранных по типу материала.

Результаты выполнения поискового запроса по каталогу ресурсов выводятся в виде списка найденных записей.

Элементы оформления интерфейса и форматы представления записей в выходной форме написаны на языке форматирования, близком к используемому в ИРБИС, и вынесены во внешние файлы, что позволяет их модифицировать, не прибегая к программированию или перекомпиляции.

Для удобства пользователей искомые слова или фразы выделяются цветом. Элементы описания документа, в частности ключевые слова, являются гиперссылками, что расширяет возможности навигации пользователя при поиске по каталогу. Переход к просмотру полного текста также осуществляется по гиперссылке.

При поиске ресурсов в электронных библиотеках, а также в распределенных информационных системах с разнородными типами данных часто используют описания ресурсов, представленные в соответствии со схемой метаданных DublinCore. В этом варианте выходной формы предусмотрена гиперссылка, при вызове которой можно посмотреть описание ресурса в формате DublinCore. Данный формат представления формируется сервером Z39.50 (Z64), что позволяет выгрузить описания всех ресурсов ЭБ в DublinCore для последующего их использования в системах, которые производят сбор метаданных, в частности, в OAI (“инициативе открытых архивов”) [3].

В выходной форме предусмотрена гиперссылка для перехода к поиску введенной фразы в полнотекстовых БД. При переходе к этому типу поиска пользователь имеет возможность ввести дополнительные параметры: расстояние между словами, степень сходства и др.

Информационные ресурсы МГУКИ на начальный период работы по созданию модели ЭБ составили более 260 единиц полнотекстовых документов, находящихся на ПК в НТБ университета и кафедре информационных технологий и электронных библиотек в ГПНТБ России. Из них 240 документов выполнены в формате doc, 12 документов – в tif, около 10 документов – в pdf.

Анализ характера этих ресурсов показал, что их подавляющее большинство может быть отнесено к разряду учебно-методических материалов, а небольшая часть – к дипломным работам студентов. Практически все документы требуют обработки и преобразования в единую форму, пригодную для использования в ЭБ МГУКИ. Имеются в виду преобразование их структуры, редактирование, использование единых шрифтов, форматов и др.

Подготовка библиографических записей для ЭК полнотекстовых изданий выполняется силами студентов кафедры информационных технологий и электронных библиотек Библиотечно-информационного института МГУКИ по единой технологической инструкции (с использованием ПО ИРБИС64 – последней на настоящее время версии системы).

Предварительная обработка документов выполнялась также силами студентов. Эта работа предусматривала:

К началу мая 2007 г. работа выполнена полностью.

Список источников

1. ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. Введ. 29.12.90. Взамен ГОСТ 24.601–86 и ГОСТ 24.602–86. Переиздан. Июнь 1997 г.

2. Воройский Ф. С. Основы проектирования автоматизированных библиотечно-информационных систем. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Физматлит, 2007. – 521 с.: ил. 25; табл. 19. – Библиогр.: 430 назв.

3. Гончаров М. В. Практическая реализация библиотечного Интернет-комплекса : научно-практ. пособие / М. В. Гончаров, К. А. Колосов. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 192 с.

4. Воройский Ф. С.Развитие электронных библиотек как подсистем АБИС перспективное направление автоматизации библиотек // «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек»: докл. и тез. докл. Междунар. конф. «LIBCOM–2006». – М. : ГПНТБ России. – 2006. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/libcom6/disk/trud.html. – Загл. с экрана.

5. Воройский Ф. С. Основные принципы организационно-функционального построения электронных библиотек как подсистем АБИС // ”Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества”: Материалы конф. «Крым–2007». – М. : ГПНТБ России, 2007 г. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/cd/proceeding.html. – Загл. с экрана.

6. Елманова Н.WindowsVista и затраты на информационные технологии // Компьютер пресс. – 2005. – № 11. – С. 20–22.

7. Колесов С. Планы выпуска продуктов Microsoft на 2006–2008 годы // PCWEEK (RussianEdition). – 2006. – № 3 (513). – С. 28, 29.

8. Воройский Ф. С. Информатика. Энциклопедический систематизированный словарь-справочник: введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Физматлит, 2006. – 965 с.

9. Колосов К. А. Новые возможности поисковых средств портала ВГБИЛ // Труды 12-й Междунар. конф. "Крым–2005". – М. : ГПНТБ России, 2005. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2005/disk/183.pdf. – Загл. с экрана.

10. Бродовский А. И.ИРБИС64 как инструмент создания и ведения полнотекстовых баз данных / А. И. Бродовский, Е. В. Попов, К. О. Сбойчаков // Там же. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2005/disk/trud.html. – Загл. с экрана.